\スグに読める/

\30秒で申込完了/

「うちの子は算数が苦手かもしれない…」と不安に思っている保護者の方は少なくありません。

計算はできるのに文章問題や図形でつまずく…

宿題を先延ばししてやる気が続かない…

どう励ませばいいのか分からない…

そんな悩みを抱えているご家庭は多いのです。

しかし、算数が苦手だからといってセンスがないわけではありません。

算数の成績が伸び悩んでいる理由を知り、学びやすい工夫や声のかけ方を変えるだけで、子どもの算数に向き合う姿勢は大きく変わります。

日本全体で見ても算数を得意とする子どもは年々減ってきているそうです。

本記事では、算数が苦手な小学生の特徴や克服方法、さらに褒め方や教え方のコツを紹介します。

「算数が嫌い=センスがない」ということではありません。多くは学習環境や勉強のやり方に問題があります。

この章では、算数が苦手な子の特徴を行動・認知・環境の3つの視点で紹介します。

なぜ子供が算数に苦手意識をもっているのか、その原因がわかると、克服のための方法を見つけることができます。

まずは“できない”ではなく“何が足りないか”という視点で見てみましょう。より良い勉強法と声のかけ方を変えるだけで、算数に向き合う姿勢が変わるかもしれません。

「ノートを開くのが遅い」

「板書を書き写すのに時間がかかる」

「計算の途中式をよく書き忘れる」

といったお悩みはありませんか?そういった場合、お子さんの頭の中で注意を向けたり覚えておいたりする力が追いついていないサインです。

算数の問題を解くときには、次に何をすればいいのかを覚えておく必要があります。

しかし、その力が弱いと途中でやるべきことを忘れてしまい、答えが合わなくなることが増えます。そうすると「やっぱり算数は苦手だ」と感じやすくなり、自信をなくしてしまいます。

机上の整頓、計算する手順の分解、文章を指でなぞる指差し作業、タイマーなどを工夫して活用してみてはいかがでしょうか?

そうすることで、お子さんの頭にかかる負担を減らせます。それにより学習が進めやすくなり、算数嫌いになることを防ぐことができます。

答えは合っていても “なぜその方法で解いたのか” を説明できない子は少なくありません。

文章問題では条件を正しく読み取れない…

図形の問題で関係を図にできない…

単位の変換があいまい…

こうしたときは「計算はできるけれど意味の理解が弱い」という状態です。

解き始める前に条件に線を引く、図や数直線で整理する、言葉で説明する練習を取り入れると理解が深まります。

計算のやり方と、その意味を行ったり来たりしながら考えると「なぜそうするのか」がわかりやすくなります。

そのなぜが腑に落ちると、自分にとって初めての問題が出てもあわてずに取り組むことができるようになります。

計算ミスの多くは“うっかり”ではなくほとんどがパターン化しています。

たとえば、筆算の桁をそろえ忘れる、繰り上がりを書き忘れる、符号や単位を抜かす、途中の数字を写し間違えるといったケースです。

これを防ぐには、まず「だいたいの答え」を先に予想しておき、違和感があればチェックするクセをつけることでミスを減らすことができます。

さらに、見直しの順番を決めてルーティン化したり、マス目のあるノートで桁をそろえて書いたりすると、間違いが減っていきます。

間違えてしまう理由やパターンがわかったら、その度に対策を練ることが、計算力の安定にもつながります。

「後でやる」と言って先延ばしすることが続くと、宿題は“しぶしぶやる仕事”になってしまい、質の高い勉強ができません。

集中力が続かない子には、短い時間で区切る勉強法が有効です。「5分だけ」「1問だけ」と決めて取りかかると始めやすくなります。

机の周りを静かに保ち、やったことをチェックで見える化し、できたらすぐに褒める。

こうした工夫で算数の学習は取り組みやすくなります。小さな成功を積み重ねることで「自分はできる」という気持ちが芽生え、算数が苦手でも挑戦しやすくなります。

ブロックやお金のような実物を使うとすぐにわかるのに、数字や記号の式に変わると急に手が止まってしまう子は少なくありません。

これは、目に見えるものから数字や記号といった「抽象的な考え方」に切り替えるのがむずかしいからです。

そんなときは、同じ問題を「実物 → 図 → 式」と段階をふんで考えさせると分かりやすくなります。たとえばブロックを並べて考えたあと、それを絵に描き、最後に式にする流れを見せると ”同じことを違う形で表しているだけなんだ” と気づけます。

大人がいきなり正しい式を教えるよりも、子どもが自分で言葉や絵を使って説明したものを整理してあげるほうが、理解がずっと深まります。

この「実物と式の橋渡し」ができると、算数がぐんと分かりやすくなり、子どもの自信にもつながっていきます。

課題① 勉強を始める準備や姿勢が整っていない

課題② 計算はできても意味の理解が浅い

課題③ 計算ミスが多い

課題④ 先延ばし癖・集中が続かない

課題⑤ 実物では理解できるのに式になると止まる

算数の苦手意識を克服するには“勉強の量”よりも”どんな順番で、どんな練習をするか”が大切です。

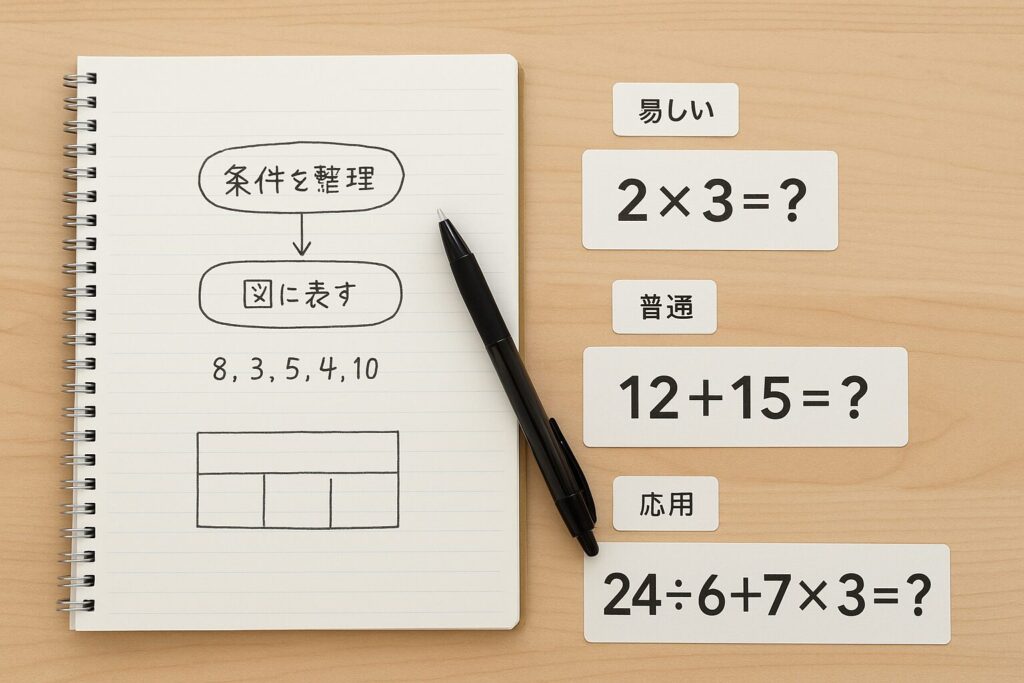

まずは基本的な計算力を固めて、そのあとで意味を理解する練習に進みましょう。最後に応用問題に取り組むための考える力を身につけるという流れがおすすめです。

さらに、自分で学習を振り返ったり、生活の中で算数を取り入れることで、学んだことがしっかり身につき、理解が深まります。

「10のまとまりを意識する」

「位取りを正しく理解する」

などの基礎が弱いと、計算に時間がかかり間違いも増えてしまいます。

たとえば 、98+27 は「100にそろえてから引き算する」と考えると暗算がしやすいです。

小学校ではそろばんを授業に取り入れることで、数の位置関係が目で見てわかるように教えます。その結果、繰り上がりや繰り下がりの感覚も、次第に身についてきます。

こうした基礎ができると、計算につまずかなくなり、算数への苦手意識を減らしていくことができます。

正しく計算できる力に加えて、「この問題では、なぜその方法を使うのか」を理解できるようになると、算数に対する苦手意識が一段と減ります。

文章問題を解くときは、

「条件に線を引いて整理する」

「図や数直線に表す」

「自分の言葉で説明してみる」

こうした工夫を取り入れると、「この手順を使うのはこういう理由があるんだ」とお子さんの中で納得できるようになります。

計算手順とその理由がつながることで、初めて見る問題でも落ち着いて挑戦できます。

考える力は“ひらめく力”とは異なるため、毎日の練習の中で少しずつ伸ばしていくことができます。

たとえば同じテーマの問題を、易→標準→応用へと進む3問セットを用意し、少しずつレベルを上げていきます。

大きな文章問題なら

「式を立てる前に、まず数字や条件だけを書き出す」

「次に図にしてみる」

と小さな作業に分けると取り組みやすくなります。

また、似ている問題を並べて「ここは同じだけど、ここは違う」と比べると、考え方の違いに気づきやすくなります。

さらに、間違えたときは、「なぜ間違えたのか」をノートに書き出す習慣ができると、お子さんの中で間違えやすいポイントに注意を向けられるようになります。

できるだけ早く同じタイプの問題を与えることで、考えるプロセスが復習でき、解けたときに達成感が得られます。

こうした積み重ねによって、自分なりの考え方や解き方のコツを少しずつ身につけることができます。

算数を得意にするには「少しでも毎日続けること」が近道です。

まずは「今日は10分だけ」「今週は繰り上がりを復習」といった小さな目標をお子さんと一緒に立ててみてはいかがでしょうか?終わったらカレンダーにチェックを入れると達成感が得られます。

間違えた問題は“まちがい直しノート”に残しておくと、自分の弱点がわかるようになります。

週ごとに振り返れば「できるようになったこと」も出てくるため、前向きな気持ちで勉強を続けられるでしょう。

小学生の算数は机の上だけでなく、毎日の生活の中でも練習できる材料がたくさんあります。

買い物で「合計はいくら?」「おつりはいくら?」

料理で「2人分のレシピを3人分にする」

出かけるときに「何時に出れば間に合う?」

などの問いかけは、立派な算数の練習です。

このように身近な場面で算数を使うと、「勉強のため」ではなく「生活に役立つ力」として身につきます。正解だけでなく、考え方を褒めてあげることもお子さんのやる気アップにつながります。

そろばんは「数の位置」を目で見て理解できる道具です。

珠を動かすことで繰り上がりや繰り下がりを自然に学べ、計算の正確さと速さを同時に伸ばすこともできます。

慣れてくると、頭の中でそろばんをイメージして暗算できるようになります。計算力が安定すると、難しい文章問題や図形問題に挑戦する気持ちも生まれます。

算数を苦手に感じる子は、「できていない」と言われ続けるとますます自信をなくしてしまいます。

反対に、小さな進歩を見つけて褒めてあげると「やればできる」と思えるようになります。

家庭や学校での声かけや教え方を工夫することで、算数への向き合い方は大きく変わります。

テストの点数や正解だけを褒めるのではなく、途中で考えた工夫や手順を認めてあげることが、お子さんのやる気につながります。

たとえば

「ここまでしっかり考えられたね」

「工夫して解けたね」

と声をかけると、子どもは安心して勉強を続けやすくなります。

点数だけを追いかけると失敗が怖くなってしまいますが、プロセスを褒める習慣があると「やってみよう」という気持ちが芽生えやすくなります。

算数が苦手な子でも、取り組む姿勢を褒められることで自信を取り戻すことができます。

いきなり大きな目標を立てると、うまくいかずに挫折してしまうケースは少なくありません。

まずは

「今日は1問だけできた」

「昨日より計算が少し速くなった」

といった小さな進歩を大切にする必要があります。

目に見える形で達成感を残すと、さらにやる気につながります。

たとえば、問題を解けたらシールを貼る、カレンダーに丸をつけるなど、成果が一目でわかるようにする方法です。

こうした小さな成功体験を積み重ねることで、「自分はやればできる」と思えるようになり、勉強を続けやすくなります。

子どもが間違えたときに「どうしてこんな間違いをしたの?」と責めてしまうと、勉強そのものが嫌になってしまいます。

大切なのは「どこでつまずいたのか一緒に確認してみよう」と優しく声をかけることです。

間違えた理由を一緒に探し、「次はこうしてみよう」と対策を考えると、子どもは安心して再挑戦できるようになります。

ミスを”ダメなこと”と捉えるのではなく、”新しい学びのチャンス“と捉えられるようになると、勉強に前向きに取り組みやすくなります。

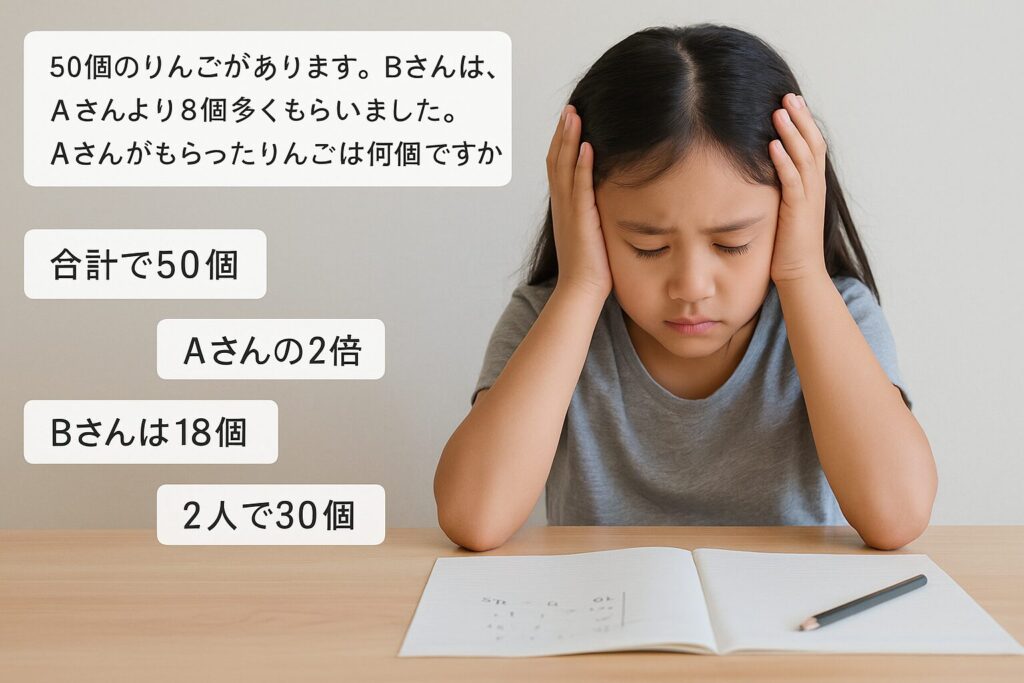

文章問題が苦手な子は少なくありません。

条件がうまく読み取れなかったり、情報が多すぎて混乱してしまうからです。

そんなときは、

・条件に線を引いて整理する

・絵や図にまとめてみる

・言葉を言い換える

といった方法を教えてあげましょう。

すると、問題文の意味を読み取る力がついてきます。「どうしてこの式になるのか」が分かると、自信を持って問題に取り組むことができます。

読み方を工夫できるようになると、文章問題の苦手意識はだんだんと減らせます。

「次はどんな方法でやってみる?」

「ここは前より速くできたね」

といったポジティブな声かけは、お子さんのやる気をぐんと引き出します。

叱るよりも励ます言葉をかけられると、子どもは「またやってみよう」と思えるようになるからです。

小さな前進をすぐに認めてもらえると、算数に対して前向きな気持ちを持ちやすくなります。

優しい言葉の後押しで、「算数は苦手だけど嫌いじゃない」と思えるようになり、学習を継続しやすくなります。

学年ごとに学ぶ内容が変わるため、つまずきやすいポイントも異なります。

子どもの学年に合わせた工夫を取り入れることで、算数への苦手意識を少なくできます。

ここでは、それぞれの時期に合わせてサポートをご紹介します。

小学校低学年では、

「数のまとまりを作ったり分けたりする練習」

「繰り上がり・繰り下がり」

「時計やお金の計算」

など、日常生活に直結する学習が中心です。たとえば「5は2と3に分けられる」「10は7と3でも、6と4でも作れる」といった考え方です。

こうした基礎ができていないと、足し算や引き算でつまずきやすくなります。

ブロックやおはじき、お金の模型を使って「見える形」で練習すると、数のまとまりを理解しやすくなります。

短時間でも繰り返し練習できる環境を整えると、計算が自然に身につきやすくなるでしょう。

小学校3年生では、「筆算の精度」「単位量あたり」「小数や分数」といった新しい内容が出てきます。

この単元に入ると、計算のやり方だけ覚えていて、その意味を理解していないというお子さんは少なくありません。

たとえば

筆算で繰り上がりを書くのはできるけれど「なぜそこに数字を書くのか」は分からない

小数の計算で小数点をそろえるのはできるけれど、「0.1が10個で1になる」という仕組みが分かっていない

といった状態です。

この時期には、

「マス目ノートを使って桁をそろえる」

「図や数直線で、小数や分数の関係を確かめる」

「『どうしてそうなるのか』を子ども自身に言葉で説明させる」

などの工夫を重ねることで、計算方法とそうなる理由がつながり、理解が定着しやすくなります。

小学4年生では「文章問題」「割合の基礎」「角度や図形の性質」が登場します。ここで算数への苦手意識を強めてしまう子も少なくありません。

まずは文章問題を絵や図に書き直す習慣をつけましょう。

図形では実際に紙を折ったり、定規や分度器で測ったりして、体験を通して理解を深めやすくなります。

割合も「リンゴ2個で200円、1個はいくら?」など、身近な例を出すと納得しやすくなります。

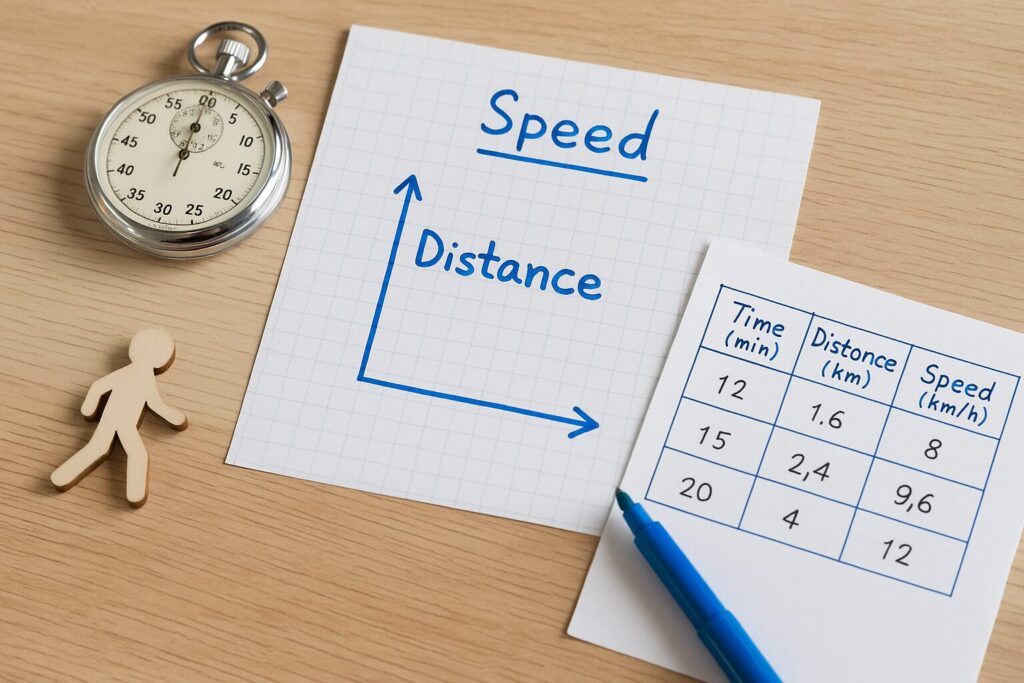

小学5年生になると「割合・比・速さ」といった抽象的な考え方が中心になります。ここでの理解不足は、中学校の数学に直接影響してしまいます。

問題をモデル図に書き換え、「どこを比べているのか」を見える形にすることが大切です。

速さの問題では、実際に歩くスピードを測ったり、時間と距離を表に整理したりすると理解が深まります。日常にある出来事と結びつけると、学びやすくなります。

6年生では「比例・反比例」「データの活用」「比と割合の融合」など、応用的な内容が多くなります。算数が得意な子と苦手な子の差が広がりやすい学年です。

表やグラフに整理して法則を見つけたり、実際のニュースや身近な資料を題材にしたりすると、学ぶ意義に気づけます。

単なる計算だけでなく「どう活用するか」を意識させると、中学数学への橋渡しがスムーズになります。

どの学年でも

・エラーノートをつける

・タイムトライアルで計算の基礎を確認する

・生活の中で算数を使う

といった工夫は、算数への苦手意識を少なくし、親近感を持たせるのに、とても有効です。

間違いを残しておくだけでなく、原因と次の工夫を書き添えると、学習が前に進みやすくなります。

また毎日の生活と結びつけることで「算数は役に立つものだ」と思えるようになり、苦手意識を少なくできます。

学校の授業では「計算の方法」を学びますが、子どもによっては「位取り」や「数字の大きさの感覚」が十分に身についていないことがあります。

たとえば「100は10が10個分」というイメージや、「2桁の数と3桁の数ではどちらが大きいか」といった感覚が弱いと、文章問題や図形の理解に結びつきにくくなります。

そこで役立つのが、そろばんを使った反復練習です。

珠を動かす操作で「位取り」や「繰り上がり・繰り下がり」が目に見える形で体験でき、暗算や見積もり(概算)にも強くなります。

学校で学ぶ理論と、そろばんで身につけた計算力を組み合わせることで、理解のスピードが上がり「算数=できる」という自信が芽生えやすくなります。

「子どもの算数を見てあげる時間がとれない…」

「つまずいているポイントが正直分からない…」

そんなお悩みはありませんか?

オンラインそろばん教室【ネットdeそろばん】では、お子さん一人ひとりに応じた個別指導で、つまずきの原因を解消し、計算力に自信を持たせるサポートをいたします。

経験豊富な講師が「一人ずつの指導時間」を取ります。

そのため、過去の授業記録を踏まえて“その子の課題に合わせた練習”を行うため、ムダなく力を積み上げやすくなります。

授業後に講師と一緒に次回までの自習計画を立てる“PDCA”が組み込まれており、「やりっぱなし」を防ぐ仕組みがあります。

学んだことを家庭学習に接続しやすく、継続しやすくなります。

10級から受験でき、検定料は無料。

級が上がるごとに「見取り算→かけ算→わり算」と範囲が広がるため、短いサイクルで達成体験を得られます。

将来的には日商検定に向けた指導も受けられ、長期目標まで描けます。

【無料メルマガ登録】オンラインそろばん教室「ネットdeそろばん」

お子さんが「算数できた!」と笑顔になる瞬間を増やしませんか?

メルマガでは、今日から家庭でできる小さな工夫などお得情報も多くお届けします。

忙しい保護者の方でもスキマ時間で読める内容です。ぜひ受け取ってください。

A. 最初の3分だけ一緒に着席し、今日やることを「ミニ目標(例:計算3問)」に分けて確認してから席を外すようにします。

終わったら必ず成果を見て一言フィードバックをします。「開始の合図」と「終了の確認」だけ親が担うと、自立が進みやすくなります。

A. 「全部見直し」ではなく、1回につき“1種類のミスだけ”を探すルールにします(例:今日は桁、明日は単位)。

チェックカードで〇を付けると達成感が出ます。見直し時間は問題にかかった時間の1/4を上限にして短く区切ると続きやすいです。

A. 使い道を「導入」と「反復」に分けるのがコツです。

新単元の導入は短い解説動画で把握。理解した後の反復は、タイムトライアル型アプリを使って、量を確保。

どちらも1回10~15分の上限を決め、終わったら紙で1問だけ確認すると定着が高まります。

A. “テスト練習”を日常化します。

毎日5分のミニ模試(前回のまちがい1問+類題1問)→すぐ自己採点→次の一手を1行メモ。

この3ステップを平日に回すと、テスト前は量を少し増やすだけで済み、直前だけの詰め込みから抜け出せます。

A. 次のどれか2つ以上に当てはまれば、第三者の伴走を検討してよいサインです。

親子で15分以上続かない日が週3回以上ある

まちがい直しが翌日に持ち越されることが多い

手順は覚えるが理由を説明できない状態が2週間以上続く

オンラインの個別型は短時間・高頻度でレッスンを受けやすく、親の負担を抑えつつ計算の基盤づくりに集中できます。

A. そろばんは位取りや繰り上がり・繰り下がりを目で見て理解しやすく、暗算や概算の力を伸ばしやすくなります。

オンラインなら短時間・高頻度で取り組めるため、家庭学習と組み合わせやすくなります。

計算が安定すると文章問題や図形に回す余力が生まれ、全体の理解が深まりやすくなります。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます