\スグに読める/

\30秒で申込完了/

「勉強や習い事が続かない」

「わがままで、いつもかんしゃくを起こす」

といったお子さんの状況に、頭を悩ませる親御さんは少なくありません。

このままだと我慢がきかない大人になってしまうのでは…と不安をいだかれるのも無理はありません。

ですが、我慢と忍耐力は別物です。

違いを理解し、年齢に合った小さな目標設定と声かけを重ねるだけで、達成感と自信が生まれ、健全な忍耐力が身についてきます。

本記事では、忍耐力が育みづらい環境要因から、我慢と忍耐力の根本的な違い、また家庭でできる実践的なステップも、年齢別にわかりやすく解説します。

後半では、継続力を育てる習い事の選び方もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

子どもの忍耐力が年々育ちにくくなっていると感じる保護者は少なくありません。

「すぐに諦めてしまう」

「思い通りにならないと怒る」

そんな子どもの姿に、どう向き合えばよいのか悩む方も多いでしょう。

今の子育て環境は、私たちが子どもの頃と比べて大きく変わりました。

スマホや動画サービスの普及、家庭や学校での生活リズムの変化、保護者の働き方の多様化など、子どもたちを取り巻く社会的環境が複雑化しています。

こうした変化が「待つ」「我慢する」「努力を続ける」といった忍耐力の発達に影響を与えているのです。

この章では、子どもが「我慢できない」と感じやすい3つの主な原因を分かりやすく解説します。

忍耐力が育ちにくい大きな原因の一つが、スマートフォンや動画の長時間利用です。

子どもたちは、ワンタップで次の映像が流れる環境に慣れており、すぐに結果が得られる体験を日常的に積み重ねています。

脳科学の研究によると、短時間で多くの刺激を受け続けると、脳内のドーパミン(快楽物質)の分泌が増え、待つことへの耐性が低下する傾向があるとされています。

つまり、瞬時に満足を得ることに慣れるほど、努力を続けるための忍耐が育ちにくくなるのです。

このような状況では、勉強や遊びの中で少し我慢して達成感を味わう経験が減ってしまいます。結果として、待てない、集中が続かないといった行動が目立つようになります。

保育現場でも、動画時間を減らして絵本や外遊びを取り入れることで、子どもの集中力や感情の安定が向上したという報告があります。

デジタル機器は便利なツールですが、保護者が時間や使い方を意識的にサポートすることが、忍耐力を伸ばすことに繋がります。

もう一つの大きな原因は、保護者の先回り行動です。

「失敗させたくない」「かわいそうだから手伝ってあげよう」という思いから、つい子どもの行動を助けてしまう場面はありませんか?

しかし、その優しさが、結果的に子どもの挑戦する力を奪ってしまうことがあります。

発達心理学の観点では、忍耐力は”小さな困難を自分の力で乗り越える経験”を通して育ちます。

失敗を経験し、工夫し、達成したときの達成感が、次のチャレンジへの自信になるのです。

保護者がすべてを先回りしてしまうと、子どもは「頑張らなくても誰かがやってくれる」という感覚を持ちやすくなります。

このような状況が続くと、自己肯定感が育ちにくく、できない自分を否定的に感じてしまうこともあります。

日々の子育てでは、あえて少しだけ手を出さない勇気が必要です。

子どもが困っているとき、「どうすればできると思う?」と声をかけるだけでも、挑戦への意欲を引き出せます。

完璧を求めず、失敗を受け入れる姿勢が、忍耐力を育てる最良のサポートになります。

現代の子どもたちは、便利で効率的な環境の中で育っています。

宿題の答えも検索すればすぐに見つかり、困難に直面する前に「正解」が提示されることが多くなりました。

このような環境では、努力する意味や頑張る楽しさを実感する機会が減ってしまいます。

教育心理学の研究によると、失敗体験を通じて「工夫すればできる」という成功体験を積むことが、非認知能力(自制心や忍耐力)を高める要因になるとされています。

ところが、今の社会では「失敗しないように導く教育」が主流となり、結果的に失敗耐性が弱まっています。

また、SNSや動画で他人と自分を比較しやすい現代では、「自分はダメだ」と早い段階で諦める傾向も強まっています。

この比較による自己否定は、忍耐力の発達を妨げる原因の一つです。

子どもが本来持つ挑戦心を取り戻すためには、結果よりも「過程」を褒める姿勢が大切です。

「よく頑張ったね」「ここまでできたね」と声をかけることで、努力をポジティブに捉える思考が育ちます。

忍耐力は、成功よりも失敗と向き合う時間の中で磨かれていくのです。

忍耐力と我慢は似ていても、役割は違います。

待つ力の”我慢”と、続ける力の”忍耐力”は混同されやすいものです。

ここでは両者の違いをわかりやすく整理し、非認知能力や感情の整え方まで、今日から使える実践的な方法をお伝えします。

我慢と忍耐力は似た言葉ですが、子育てで見るべきポイントは少し違います。

我慢は、状況に耐える“受け身”の行動です。たとえば順番を待つ、遊びを時間で切り上げるといった場面ですね。

ルールを守る練習にはなりますが、達成感につながりにくいこともあります。

一方で忍耐力は、目標に向かって自分から行動を続ける“能動的な努力”です。

小さな挑戦を積み重ね、失敗から学び、最後に「できた!」へとつなげていきます。

そのため保護者は、結果のダメ出しよりも過程を認める声かけを意識しましょう。

「どこまで進めた?」「次は何を試してみようか?」と問いかけることで、子どもの自己主張や自信が健全に育ちます。

年齢に合わせて時間を短く区切る工夫も、集中を保つうえで効果的です。

やり抜く力(GRIT)とは、困難な状況でも、あきらめずに続ける力のことです。これは才能ではなく、日々の親子間での関わり方で育てることができます。

GRITという概念を提唱したのは、アメリカの心理学者 アンジェラ・ダックワース教授(ペンシルベニア大学) です。

彼女は、成功を決定づけるのはIQでも才能でもなく、「情熱(passion)」と「粘り強さ(perseverance)」の組み合わせだと発表しました(Duckworth, 2007)。

参考:TEDトーク「Grit: The power of passion and perseverance」

GRITは、「非認知能力(知識テストで測れない力)」の中核を担う性質とされています。

たとえば忍耐力・自己制御・目標への粘り強さといった特性は、学力以上に「将来の幸福感」や「社会的成功」と相関することが多くの研究で示されています。

ダックワース教授の研究では、学業成績だけでなくスポーツや音楽、ビジネスなどの分野でも、GRITスコアが高い人ほど成果を上げやすい傾向があると報告されています。

つまり、やり抜く力はどんな活動にも通用する成功の基盤なのです。

では、このGRITを家庭でどう育てればいいのでしょうか。

その鍵は、保護者が子どもの「努力の過程」に目を向け、挑戦する姿勢そのものを肯定する関わり方にあります。

子どもが「失敗しても大丈夫」と感じられる環境が、やり抜く力を支える最大の土台になるのです。

子どもが物事を最後までやり抜けるかどうかは、「感情の扱い方」に大きく左右されます。

うまくいかないときに感じる悔しさや不安を、言葉にして表現できると、気持ちが整理されてもう一度チャレンジしようと、立ち直りやすくなります。

「悔しい」「難しかった」と言えるだけで、心の中のモヤモヤが軽くなり、前を向くエネルギーが生まれるのです。

そこで保護者は、

「そう感じたんだね」

「ここまで頑張れたね」

とまず受け止めてあげましょう。

その上で、「次はどうしてみようか」と一緒に考えると、子どもは自分で乗り越える力を伸ばしていくことができます。

深呼吸をしたり、タイマーで短く時間を区切ったりといった簡単なリセット法も効果的です。

気持ちが落ち着くと、集中しやすくなります。

「なんでできないの?」と否定するより、「ここまで進んだね」と努力の事実を具体的に示すことが、自己肯定感を支えるポイントです。

こうした日々の感情との向き合い方の積み重ねが、やり抜く力や達成感、そして本当の意味での忍耐力につながっていくのです。

子どもの忍耐力は、年齢や発達段階によって育て方のポイントが異なります。

3〜6歳では”我慢の練習”を、低学年では”挑戦と達成の経験”を、高学年以上では”努力と目標をつなぐ思考”を身につけることが大切です。

ここでは、家庭で実践できる年齢別のサポート方法を紹介します

幼児期の忍耐力は、遊びの中で自然に育ちます。

保護者や保育士が、待つ・交代するといった経験を意識的に取り入れることで、子どもの社会的な発達が促されます。

3〜6歳の子どもたちは、感情をコントロールする力がまだ発達の途中にあります。

そのため、ルールのある遊びや順番を待つ体験が、忍耐を学ぶ絶好の機会になります

たとえば

「順番こで滑り台を使う」

「ボードゲームの順番を待つ」

など、少し待つ経験を繰り返すと、子どもは自分の思いを抑えながらも周囲に合わせる力を身につけていきます。

保育現場では、こうした「待つ遊び」を通して社会的ルールの理解や情緒が安定することが知られています。

また、保護者は「待てたね」「お友だちに譲れたね」と具体的に褒めてあげましょう。

結果よりも行動の過程を認めることで、自己肯定感が高まり、我慢が「楽しい挑戦」に変わっていきます。

大人が焦らず見守る姿勢が、忍耐力の芽を伸ばす土台になります。

小学校低学年は、努力と達成感のつながりを学ぶ大切な時期です。

保護者が「できた!」を感じられる場面を意識的に作ることで、非認知能力としての忍耐力が育ちます。

この時期の子どもは、少しずつ「やってみたい」「できるようになりたい」という自己主張が強まります。

しかし、思うようにいかないと「もうダメ」と投げ出してしまう場面もあります。

そこで大切なのが、小さな成功体験の積み重ねです。

たとえば、

「今日は10分だけ勉強を集中してみよう」

「帰宅したら、靴を揃えよう」

「ご飯の時間には食器を運ぼう」

など、短時間で達成できる目標を設定します。

その努力を保護者が「ここまでできたね」「昨日より早かったね」と認めてあげることで、子どもは達成感を実感します。

この「努力が結果につながる」という経験が、忍耐力の発達を促すのです。

また、失敗したときにはすぐに否定せず、「どうすればうまくいくと思う?」と声をかけましょう。

考える力と再挑戦する勇気が生まれ、感情をコントロールする練習にもなります。

子どもが自分のペースで挑戦し続けられる環境を整えることが、忍耐を育てる一番の方法です。

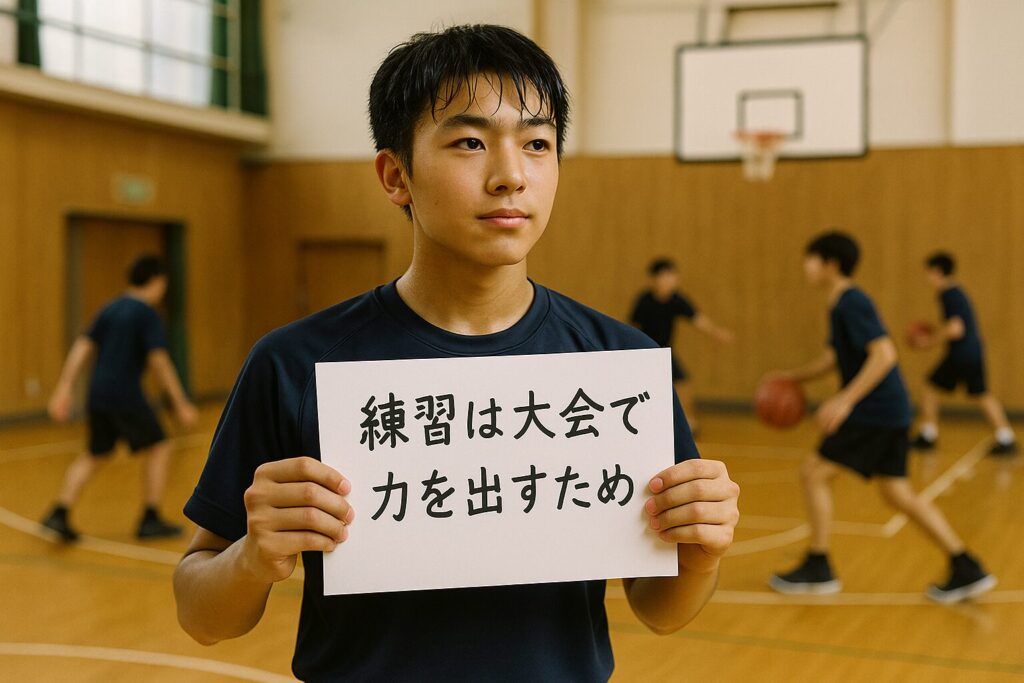

高学年から中学生にかけては、目標を持ち、計画的に行動する力が育つ時期です。

この年齢になると、子どもは社会的な視点を持ち始め、「なんのために努力するのか」という目的意識が芽生えます。

しかし同時に、結果が出ないと落ち込みやすく、努力を続ける意味を見失うこともあります。

ここで大切なのが、目標と努力のつながりを理解させることです。

たとえば、

「今の練習は大会で力を出すため」

「今日の勉強は志望校に近づくため」

といったように、行動の目的を言葉で説明します。

努力の理由が理解できると、挑戦に意味を感じ、粘り強さが育ちます。

また、途中で失敗しても「ここまで続けられたことが成長だよ」と声をかけましょう。

保護者や先生が過程を認める姿勢は、子どもの自己肯定感を高め、再挑戦への意欲を引き出します。

非認知能力としての忍耐力は、こうした「努力の可視化」と「共感的なサポート」の積み重ねから生まれるのです。

勉強や部活動、習い事など、挑戦する場面が増えるこの時期こそ、忍耐力を“結果につながる力”へと伸ばすチャンスです。

日々の小さな努力を一緒に振り返る時間が、子どもの成長を支えていきます。

子どもの忍耐力の育成には、「どんな我慢が必要で、どんな我慢は避けるべきか」を親御さんが見極めることが大切です。

保護者が、”我慢は良いこと”と決めつけると、感情の抑圧や自己否定につながる心配があります。

まずは状況と年齢に合わせて、どんな対応が必要かを理解しましょう。

日々の子育てで使える実践のコツを、理由や意味を添えてわかりやすく説明します

子どもの忍耐力は、待つことだけでなく、目標に向けて行動を続ける過程で育ちます

我慢を礼儀やルールとして教えるのは大切です。

ですが、”我慢できた=正解”と決めつけると、子どもは自己主張を出せず、感情を抱え込みやすくなります。

また結果だけをほめるより、過程を言葉で認めることがポイントです。

たとえば「最後まで取り組もうとしたね」と努力を具体的に伝えると、達成感が自信に変わります。

さらに、我慢の理由を説明すると、物事の意味を理解できます。

保護者が説明を加えることで、子どもたちは我慢を”ただ耐える行為”ではなく”成長の練習”として受け止められます。

子どもの忍耐力は、コンディションが整ってこそ発揮されます。

空腹や眠気、喉の渇きなどの生理的な負担は、集中力を下げ、情緒を不安定にさせます。

ここで我慢を求めると、勉強や活動そのものが「つらい体験」になり、挑戦への意欲が下がります。

まずは睡眠と食事のリズムを整え、学習や遊びの前に軽く補食や水分を摂れるようにしましょう。

時間帯の調整も効果的です。夕方に疲れが出やすい子なら、練習は朝や週末の早い時間に移します。

保育士や先生と連携し、状況を共有できると安心です。

生理的な我慢をさせないことで、子どもは物事に前向きなイメージを持てます。

子どもの忍耐力は、気持ちを受け止めてもらえた安心感から伸びていきます

「わがまま言わないで」

「ダメでしょ」

などと否定から入ると、子どもは意欲を損なうことにもつながります。

まずは「そう感じたんだね」と感情を受け止めます。

次に「何が難しかった?」と理由を一緒に探します。

理解されると心が落ち着き、「もう一度やってみよう」と再開しやすくなります。

また、「ここまで進んだね」と努力の過程を認めてあげると、自己肯定感が回復します。

失敗は学びの素材です。「次はどう試す?」というような声がけをすると、再挑戦に向かって考え、再び動き始めます。

日々の対話が、挑戦→失敗→改善→達成の過程を支え、健全な忍耐力の育成につながります。

子どもの忍耐力が伸びると、日々の子育てがぐっと楽になります。

目標に向けて行動を続ける力は、勉強や遊びだけでなく、友人関係にも良い影響を与えます。

この章では、挑戦から達成までの過程に焦点を当て、具体的なメリットを紹介します。

子どもの忍耐力が育つと、途中で投げ出さずに挑戦を続けられます。

小さな目標を設定し、達成感を積み重ねると、次の一歩を自分から踏み出せます。うまくいかないときも、「次はどうする?」と自分で方法を考えるようになります。

保護者は「ここまでできたね。」など取り組みのプロセスを言語化してあげます。その声がけが、子どもを後押しし、自信を持たせます。

失敗は問題ではありません。

日々の積み重ねで「努力→工夫→達成」の流れが定着すると、最後までやり抜く姿勢が育ちます。

子どもの忍耐力が高まると、「失敗しても大丈夫」という意識に変わります。

ミスはダメなものではなく、次の改善点が見える機会と捉えられるようになります。

また感情を言葉にできると、悔しさが整理され、「もう一度やってみよう」と自主的に再開するようになります。

保護者が「そう感じたんだね」と理解してあげると、安心して再挑戦できます。

うまくいかなかった理由を一緒に探し、次の手を一つ決めて試してみる、という流れを作ることがポイントです。

この小さな成功体験が非認知能力を底上げし、課題に向かう姿勢が前向きに変わってきます。

子どもの忍耐力が整うと、集中力が向上するばかりでなく、友人との関係性も安定します。

集中力が高まると学習の理解が進み、達成感が積み上がります。

この循環が自己肯定感を支え、次のチャレンジに意欲的になります。

また、順番を待つ、ルールを守るといった社会的な行動が自然にできるようになるので、

トラブルが減り、親子間のコミュニケーションも取りやすくなります。

子どもの忍耐力は、毎日の小さな積み重ねで大きく伸びます。

やることを短い時間で区切り、できたことを見える形で残すのがポイントです。

記録を振り返ることで、子ども自身が進歩を実感でき、自信がついてきます。

この習慣が勉強や日常の活動に及び、非認知能力(やり抜く力・自己管理力)の基盤を育てます。

最終的には、どんな物事にも粘り強く取り組む姿勢が、日々の行動の中に自然と根づいてきます。

子どもの忍耐力が育たないと、勉強や部活動などの途中で気持ちが途切れやすく、達成感を得る前にあきらめてしまいがちです。

待つ力や感情の調整が弱いまま年齢を重ねると、友人関係のトラブルや「自分はダメだ」という否定的なイメージが習慣化することもあります。

ここでは、子育ての現場で起こりやすい問題を、発達や非認知能力との関係からわかりやすく解説し、保護者が注意したいポイントを整理します。

続ける力が足りないと、努力が続かなくなり、成果や自信が積み上がりにくくなります。

子どもの勉強や習い事で、最初はやる気満々なのに、すぐにやめたくなる、という状況は、忍耐が育っていないサインです。

目標達成までの時間が長く感じられ、少し難しい問題に出合うと「もうムリ」とあきらめやすくなります。

成功体験が不足すると、「頑張っても変わらない」という思い込みが強まり、挑戦そのものを避ける傾向が出てきます。

保護者が結果だけに注目すると、子どもは否定の言葉を恐れて自己主張ができなくなり、努力の過程に向き合う時間がさらに減ってしまいます。

途中、途中の、小さな達成を褒めてあげることで、失敗を恐れず、試行錯誤しながら継続できる力が身についてきます。

「順番を待てない」

「中々気持ちを切り替えられない」

「自分の気持ちを言葉にする力が弱い」

という行動が続くと、親子や友人との摩擦が起こりやすくなります。

忍耐力の未発達は、感情の爆発や衝動的な行動として表れます。

わがままに見える自己主張の裏側には、「不安」「悔しさ」を言葉にできない状況があり、結果として友人関係のトラブルや先生との間で誤解が多く生じます。

叱るだけの対応が続くと、子どもは否定のメッセージを受け取り、行動を改めることよりも避ける方向に向かいがちです。

大人が「どう感じた?」「何が難しかった?」と理由を一緒に整理してあげることで、気持ちを切り替えて、次のアクションに集中できるよう、サポートしてあげましょう。

目標達成の手前でやめる経験が増えると、「自分はできない」という思いが強まり、チャレンジを避けやすくなります。

失敗=ダメという、親からの否定的な評価が続くほど、努力よりも評価を気にするようになり、挑戦する前からあきらめる選択をするようになります。

自己肯定感が下がると、目標を立てても行動が続かず、最後までやり切る経験がさらに減るという悪循環になってしまいます。

年齢が上がるほどこの傾向は固定化しやすく、将来の進路選択や人間関係にも影響が出ます。

小さな達成を認め、言葉で伝える時間をつくることで、非認知能力の土台をつくり、長い時間をかけて一つのことに取り組む姿勢を育みやすくなります。

忍耐力を伸ばす習い事は、子どもが「続けやすい仕組み」と「達成感の積み重ね」を両立できるかがカギになります。

保護者が見るべきポイントは、

「目標やルールが明確か」

「日々の行動が記録に残せるか」

「努力の過程を先生が言葉で認めてくれるかどうか」

年齢や発達に合わせて難易度を調整できる設計も大切です。

そろばんが注目される理由は、勉強にも遊びにも通じる非認知能力(集中力・自己管理能力・感情の切り替え)を、比較的短期間で伸ばしやすいからです。

子どもの忍耐力は、「続けられる」仕組みがあると伸びやすくなります。

具体的には、

①目標が小刻み(級・段、課題の本数など)

②時間が短く区切れる(10〜15分で完結)

③進歩を記録して見える化

④先生や保護者が努力の過程を言葉で説明して認めてあげる

の4点が継続力が身につくポイントです。

さらに、失敗しても「ダメ」と否定されない安心感が大切になります。

家庭では、取り組み前後の感情を引き出し、端的な言葉に言い換えてあげたり、親子で目標を共有することで、成長のスピードが速くなります。

どれも良い面がありますが、鍛えられる力と続ける上での難しさは少しずつ違います。

スポーツは体力・協調性が育ち、試合や練習で感情の切り替えを学べます。

ただ、送迎や天候、チーム事情など時間の制約が出やすい面もあります。

ピアノは表現力と集中力が育ちますが、練習の準備や静かな環境づくりが大人側の負担になることがあります。

これに対してオンラインそろばんは、短時間・少スペースで実践でき、目標(級・段)とルールが明確です。

1回あたりの課題量が見え、達成感を積み上げやすいのがメリットです。

さらに、算数の学習と直結する計算力が身につくので、家庭学習への橋渡しになりやすい特徴があります。

家庭の状況や子どもの意欲に合わせ、続けやすい選択をしていきましょう

そろばんの学習は、制限時間内に一定量を解くため、集中力が自然と向上します。

さらに、問題手順や桁の処理を覚えるプロセスでワーキングメモリが鍛えられ、勉強の基礎体力が向上します。

結果がすぐに数値で返るので達成感を感じやすく、自己肯定感も高まりやすくなります。

加えて、挑戦→失敗→改善のプロセスを短い周期で回せるため、非認知能力が日々育ちます。

保護者は「今日はここまで進んだね」と小さな達成ポイントを認め、褒めてあげます。

年齢に応じて問題の質と量を調整すれば、無理のない成長が可能です。

小さな努力の積み重ねが、物事を最後までやり抜く姿勢へと結びついていきます。

健全な忍耐力は、単純な我慢だけでなく、目標に向かって行動を続けることで養われます。

子どもたちの発達に合わせて、日々の小さな実践を積み重ねることで、学習面にも、友人や社会との関わりにおいても、良い影響を与えます。

まずは家庭でできる第一歩から始めてみましょう。

最初のコツは、とにかく小さく区切ることです。

時間は10分、目標は1つ、終わったらチェックして、達成度を可視化します。保護者は「ここまで進んだね」と褒め、お子さんの歩みを認めることから始めます。

失敗してもダメな点を指摘する代わりに、「次はどうする?」と前向きな声がけをしましょう。

そろばんの場合、努力→工夫→達成の一回転が速く、自己肯定感と非認知能力を同時に育てやすい習い事の一つです。

今日から実践する内容を一つ決め、親子で行動を始めることが、成長へのいちばん確かな近道になります。

失敗を恐れず、目標に向かって果敢にチャレンジできる力を一緒に育ててみませんか?

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます